おはようございます。ソチ・オリンピックでまた快挙!41歳の葛西選手が7度目のオリンピック挑戦でやっと個人種目で念願のメダル=「銀メダル」を手にしました。

この日の一本目のジャンプは139メートルの大ジャンプ。ここで2位につけた葛西選手は、いよいよメダルを賭けた運命の2本目のジャンプへ。「風がまちまちなのでどうなるか...。次もいい風もらって、また大ジャンプしたい」と話していた選手でしたが、ここでも風を味方につけて再び133.5メートルの大ジャンプを披露!見事に銀メダルを手にしました。ジャンプを終えた葛西選手のもとに、メンバーが駆け寄り抱き合って祝福する姿が印象的でした。最後まで諦めずに、続けること、まさに中高年の星ですね!

さて、今朝はブルックナーの「ヘルゴラント」を紹介することにしましょう。ブルックナーの交響曲やミサ曲は有名で実際に人気もありますが、彼の世俗曲や器楽曲、そしてこの「ヘルゴラント」等はまだ聴いていないというブルックナー・ファンも多くいるのではないでしょうか。「ヘルゴラント」はブルックナーが完成することのできた最後の作品でもあります。この後ブルックナーは交響曲第9番を作曲しますが、周知のようにこの交響曲は完成することがありませんでした。

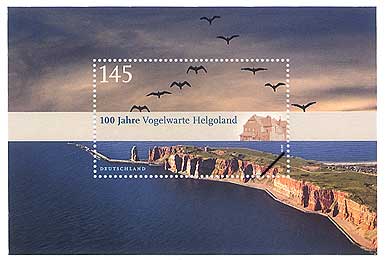

「ヘルゴラント」はドイツの北西部の海岸線から70キロほどの沖合にある二つの島ー1.0km²の"Hauptinsel" とその東側に位置するやや小さい 0.7km²の"Düne"ーの名前です。元来は一つの島だったのですが、暴風雨によって二つの島に分断され現在の形になりました。

この島は古くはゲルマン系のフランク王国の支配を受け、その後デンマーク領、イギリス領(ナポレオン戦争により)ドイツ領と時代と共にその領有国が変わり、第2次世界大戦中にはドイツの潜水艦の燃料基地として使われました。大戦の最中、1945年4月18日には連合国の空爆により、ドイツ側の128人の対空砲火要員の大部分が死亡したとされています。終戦後はイギリスの領有国になりますが、45年~52年にかけて、イギリス軍の爆撃訓練場として使われ、、特に47年4月18日には、イギリス海軍によって6800トンもの爆弾が使用されるという未曾有の爆破計画が実施されました。この大爆破の5年後の、1952年に「ヘルゴラント島」はドイツ連邦共和国(当時の西ドイツ)に返還されています。

ブルックナーの「ヘルゴラント」は1893年に「ウィーン男声合唱協会(Wiener Männergesangvereins)」の創立50周年のために作曲された世俗カンタータです。1843年に設立された「ウィーン男声合唱協会」はウィーンで最初の合唱団でもあり、ヨハン・シュトラウスは「美しき青きドナウ」をこの合唱団のために作曲し、ブルックナー自身が副指揮者を志願したこともあるという由緒ある合唱団の一つです。

男声4部合唱とオーケストラのための作品、「ヘルゴラント"Helgoland"」のテキストはドイツの詩人、アウグスト・ジルバーシュタイン(August Silberstein 1827~1900年)の詩集、我が心の歌 "Mein Herz in Liedern"」に収められた短詩から採られていますが、ジルバーシュタインのこの作品には強いドイツの民族主義的色彩が織り込まれています。1890年に「ヘルゴラント島」がドイツとイギリスとのあいだで結ばれた「ヘルゴラント=ザンジバル協定」によってドイツ領として公に認められたことも、その一因となりました。二人の出会いは「ゲルマン人の行進で」という作品で、この作品はブルックナーが最初に出版した作品でもあります。ブルックナーは他にも、「祖国の酒の歌」、「祖国の歌」等のジュルバーシュタインの詩に男声合唱の音楽を付けていますが、奇しくも最初の出版作品と最後の完成作のテキストが、ジュルバーシュタインの詩になりました。

ジルバーシュタインの詩には北欧の荒波の中を来襲してくるローマ人とそれを怖れるザクセン人の島民、そして祈りと嵐、稲妻と雷鳴を通してのローマ人の全滅と島民の神への讃美が謳われていますが、強大な敵(ここではローマ人)に対するザクセン人の勝利とドイツ領となった「ヘルゴラン島」の祝福が作品全体の強いモチーフとなっています。

ブルックナーは「ヘルゴラント」の作曲に晩年の1893年頃に取り掛かったと考えられています。(自筆の初期のスケッチに[1893年」4月20日と記されています)尚、この頃ブルックナーは既に交響曲第9番の最初の2楽章を書き上げていました。「ヘルゴラント」のスコアのスケッチは27日に行われ、弦(6月18日)、合唱(6月24日)、木管(7月7日)、金管(7月23日)と次々にスコアのパートが出来上がっていき、8月7日には作品が完成しました。このあと若干の手直しを経て、1893年10月8日、「ヘルゴラント」は皇帝の臨席するウィーン男声合唱協会創立50周年記念演奏会で初演されています。この初演は大成功に終わり、ブルックナーは皇帝から席に招かれて直接賞賛の言葉を頂いたと言われています。

「ヘルゴラント」は4つの部分から構成されています。

交響的合唱(Symphonic Chorus) 「ヘルゴラント"Helgoland"」 ト短調

「力強く、急がずに」

1.ローマの来襲と島民の恐れ ト短調 56小節

オーケストラのトウッティの劇的な4小節の前奏曲で始まり、ト短調の分散和音的な音型が上行、下行しながら北海の荒波を描写する。続いて合唱が「北海の沖合はるか果てに」と第1主題を歌いはじめる。これが一段落すると、戦いを表す信号ラッパのリズムがホルンに残る。後半は無伴奏の合唱となり、これに挿入されるホルンのリズムが島民の運命を予感させる。

2.島民の祈り ハ短調、変イ長調 104小節

第2部は3つの部分に分けられる。1部はトウッティで始まり、合唱が主要主題を展開させてゆく。ホルンが信号リズムを刻む中、やがてクライマックスを迎え、「熱烈な祈りを天に向かって捧げた」と歌われる。これがディミヌエンドしてイ長調に転調し、2部に入る。2部は木管の3連音に乗って第1テノールが「御身、雲の間に座し、雷を御手に持ち・・」と歌う。この祈りの主題は3声を伴って変奏、反復され、ト長調に展じ、音楽が再び勢いを増して「嵐と稲妻で敵を打ち砕きたまえ」という島民の祈りの歌が歌われる。3部は「万物の父よ!死と過酷な苦難からの救い主よ!」という呼びかけの部分で、信号部分が重厚に鳴り響く中、合唱が「万物の父よ!」と繰り返して呼びかけていく。

3、嵐、稲妻と雷鳴 ヘ短調、ロ短調 44小節

第3部は2つの部分に分かれる。まず合唱が「するとみよ、うねりながら襲いかかる波が」と第2部の冒頭と同様の音楽で嵐の情景を歌い、これが展開されていきfffの半音階的下降を経て2部へと続いてゆく。2部は「炎を上げる矢がきらめきつつ射出され、雷鳴が鳴り渡る中を船に降り注ぐ」という場面で、音楽は一瞬静まり、トレモロで開始される。祈りの主題には新しい動機が対立して展開され、やがて音楽はヘ短調へと転調し、静かに第4部へと続いてゆく。

4、ローマ船の全滅と神への讃美 ト短調 ト長調 113小節

第4部は第1部前半の再現(ローマ軍の滅亡)、第2部の副主題(祈りの主題)に基づくオーケストラの間奏、そしてコーダの3つの部分で構成される。導入部の4小節の再現はppで行われ、これに合唱が入ると忠実な再現が始まる。短い総休止を挟んで2部ーオーケストラの間奏部分に入り、「祈りの主題」が展開されてゆく。曲は主和音を終止させて3部ーコーダへと入ってゆく。ここでは「おお、主なる神よ、御身を自由なヘルゴラントが讃える」と繰り返される。ホモフォニックな合唱の響き、木管に聞かれる装飾的な音型、トランペットで演奏されるコラール、これらの要素が互いに絡みながら展開してゆき、クライマックスでト長調の主和音に戻る。ここでシンバルが打ち鳴らされ、金管が高らかに祈りの主題を回想して曲を締めくくる。

「ヘルゴラント」はブルックナーが完成した最後の作品、声楽曲であるにもかかわらず、現在のところほとんど演奏される機会はありません。それどころか、レコード録音もダニエル・バレンボイム以外の指揮者が行ったという記録がありません。バレンボイムは2度ブルックナーの交響曲全集を録音しています。(1度目はシカゴ交響楽団、2度目はベルリン・フィル)幸運にもバレンボイムはこの二つの全集にそれぞれ「ヘルゴラント」を加えて録音ー2度録音しています。(個人的にはシカゴ交響楽団との演奏を好んでいますが)今日は当時指揮者としても絶頂期を迎えつつあったバレンボイムがシカゴ交響楽団を指揮した演奏で「ヘルゴラント」をお届けしましょう。シカゴ響とのブルックナー交響曲全集はシカゴ響の卓越した技術を十二分に活かして、音響的な次元での際立った解釈が魅力的なものになっていました。惜しむらくはそこにゲルマン的な精神が希薄であったことです。(バレンボイムは後にこの点を矯正しようと、2度目の全集のオーケストラにはベルリン・フィルを起用します!しかしこの意図は必ずじも成功したとは言えない結果に終わっていました)

「ヘルゴラント」ーブルックナーの残した最後の完成作品。この作品は世俗的な要素が強いものの、ブルックナーの残した声楽曲の逸品だと評価しています。それではお送りしましょう。お楽しみください。

「ヘルゴラント」

はるかな辺境の地、北海の遠い島に、

たれ込める雲のように数隻の船が姿を現した。

ザクセンの島にローマ人たちが向かってくる

清らかに保たれてきたこの所に、木々に囲まれた平和な家々に、

おお、なんという災難だろう。住人たちは敵の襲来を知る。

敵は生きるのに必要なものばかりか、生命をも奪うのだ!

不安に駆られて住人たちは岸辺に急いだ。涙にくれて遠くを見つめても何になろう。そのとき知恵のある者たちの胸から、

天に向かって熱心な祈りが捧げられた。

雲の中に座し、雷を御手に持ち、嵐の上に住まわれるお方よ、

我らを顧みたまえ!

灰色の嵐を、赤い稲妻の火を荒れ狂わせ、敵どもを打ち砕きたまえ、

全能の父よ! 死と、苛酷な苦痛より我らを救いたまえ!

すると見よ、打ち寄せる大波が、わき立つ泡とともに高く舞い、

風は鋭い唸りを発し、

あたりで最も明るい帆の色さえ暗くなった!

海の恐怖が自らを解き放ち、マストを折り、へさきを砕く。

稲妻の炎がきらめく矢となり、

とどろきわたる雷鳴の中で船に突き刺さる!

敵は、略奪者は、海深く砂底に沈み、

狙われた獲物は無事に生き残った。船の破片が島に漂ってくる。

おお主なる神よ、自由なヘルゴラントは御身を讃える!

根岸一美訳「ブルックナー・マーラー事典」によるもの

ダニエル・バレンボイム指揮

シカゴ交響楽団(1972~81年録音)